ライフ&ワーク

社員が活き活きと働き続けるためには、Life & Workの充実(成長実感、物心両面の充実)が大切であると考え、当社では様々な制度・仕組みを導入しています。

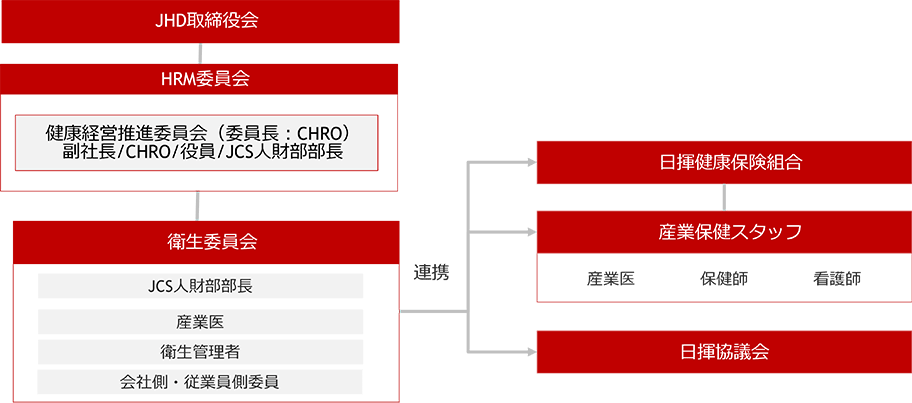

健康経営宣言および健康経営推進体制について

2025年6月に「健康経営宣言」を制定し、あわせて健康経営推進体制を整えました。

健康経営宣言

私たち日揮ホールディングスは、「人財」を最も重要な経営基盤とし、すべての事業を支える最大の資産と位置づけています。社員一人ひとりの心身の健康は、個人の人生の充実だけでなく、当社の持続的な成長の源泉です。当社は、社員一人ひとりが心身ともに健康であることで“Values”を最大限に発揮し、以て、社員の人生の充実と企業価値=Purposeを同時に実現していきます。

健康経営推進体制

健康管理・メンタルヘルス

当社オフィスには産業医や看護師のほか、保健師・公認心理士が常勤しており、フィジカル面だけでなくメンタル面でも社員が安心して働けるようサポートをしています。面談(対面またはウェブ)、メール、電話など、いつでも社員が相談できる環境を整備し、その結果に応じて適切なアドバイスや専門医への紹介を行っています。

新入社員研修では健康管理、メンタルヘルス教育を実施しており、Well-beingの重要性を伝えるとともに、社内外の相談窓口を周知しています。さらに全社員を対象に社外講師を招いたメンタルヘルス予防講習も行っています。健康維持やメンタル不調の予防、心身の状態への気づきの観点からも、早めのケアの重要性を社員に伝えています。加えて法令に基づくストレスチェックでは、高ストレス者に対し産業医面談を積極的に推奨するなど健康に働ける環境を整えています。

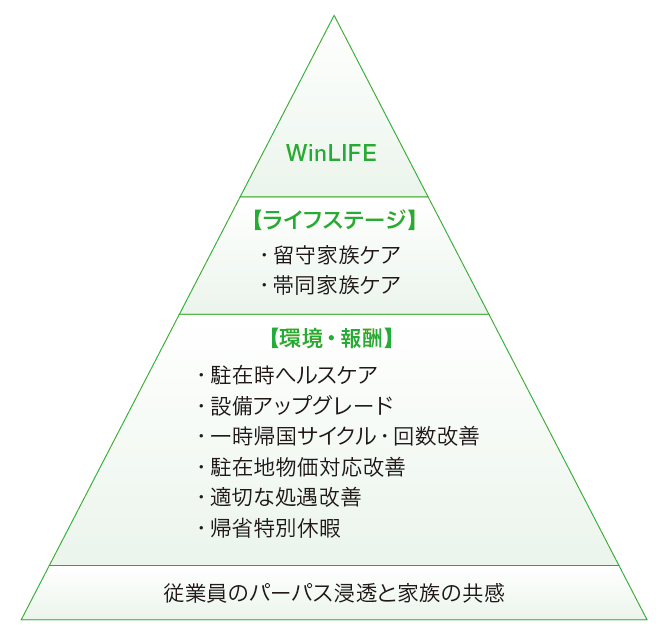

駐在者向け施策

総合エンジニアリング事業においては駐在が多く、駐在の魅力度向上や、駐在する社員と家族のサポートは不可欠です。そのため、「仕事の充実が人生の充実につながる」という考えのもと、「WinLIFE(Work in Life)」を導入しています。

具体的な施策

- 駐在サイクル短期化

結婚・出産・育児・介護等、ライフステージを考慮し、2年を超える駐在は本人の意思を確認し、駐在期間を調整しています。

- 休暇サイクル改善

<海外駐在時>

一時帰国サイクルについては、2020年までの「90日に1回」から、2023年には「70日に1回」、2024年には「56日に1回」まで短縮しています。家族との時間の確保、健康管理の観点からも、メリハリのある休暇制度を実現しています。

<国内駐在時>

駐在予定期間が1か月以上の場合、月に2回、帰省のための往復交通費を支給しています。

- 留守家族ケア

子育て・介護等日本に残る家族、および駐在者の負担軽減を目的として、包括的なサービス提供会社と連携し、家事代行・ベビーシッター・介護サービス等を提供しています。

- 帯同家族ケア

<海外駐在時>

安全や生活環境の問題がないと確認できる地域については、10か月を超える場合に家族の帯同を認めています。また、子女の教育支援や、日本食材の送付などのサポートも充実させています。

<国内駐在時>

現場で設営される宿舎を家族帯同者も利用できるようにしています。

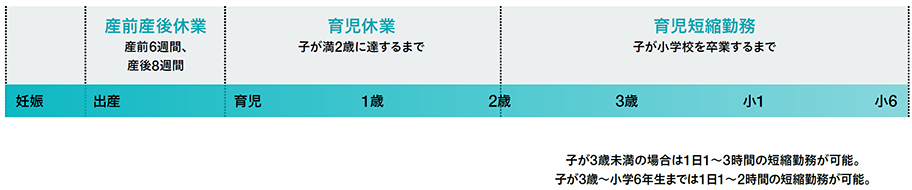

ファミリーケア制度

当社では充実したファミリーケア制度を整備し、仕事と家事・育児・介護の両立を支援しています。無条件による2歳までの育児休業、子育て支援勤務(月2日の休業)、短縮勤務、育児在宅勤務(2歳まで週4日、小学2年生まで週2日)のほか、介護休暇に加えて365日までの介護休業や介護目的での積立休暇、介護在宅勤務(週4日)などを提供しています。

育児休業については、2023年度は男性の取得率が対象者の半数に達し、うち3分の1が1カ月以上の育児休業を取得するなど、男女かかわらずライフイベントを踏まえた柔軟な働き方を支援しています。

当社グループ会社は「子育てをサポートする企業」として「くるみん」認定を受けています。

ファミリーデー

子どもたちの仕事観を育むこと、家族の仕事への理解を深めることなどを目的に、2009年度より毎年「JGC Familiy Day」を開催しています。本イベントでは、社員の子ども(小学4年~6年生)を対象に、職場見学や名刺交換などの仕事体験のほか当社グループの主要事業であるEPCを体験できるゲームの実施、トップマネジメントとの交流などを実施しています。

その他ファミリー向けの取り組み

社員が働くうえで従業員とその家族へのサポートや福利厚生が大切であるとの考えのもと、社員とその家族に向けたイベントを多数開催しています。上記「JGC ファミリーデー」以外にも、プロオーケストラの演奏を楽しめる「JGC Classic Concert」、自然に触れながら学び、季節ならではのイベントも楽しめる「やどりき水源林の森林再生パートナー活動」、当選倍率が3倍を超えた「劇団四季鑑賞イベント」など、1年を通して家族にも好評を得ているイベントを多数開催しています。

執務形態、環境の整備

在宅勤務制度

当社グループでは、高い生産性を実現しながらも個人のワークライフバランスにも配慮すべく、場所と時間の制約を取り払った柔軟な働き方を取り入れ、出社と在宅のハイブリッドを基本に、働きやすさの向上を図っています。

休暇・休職制度の充実

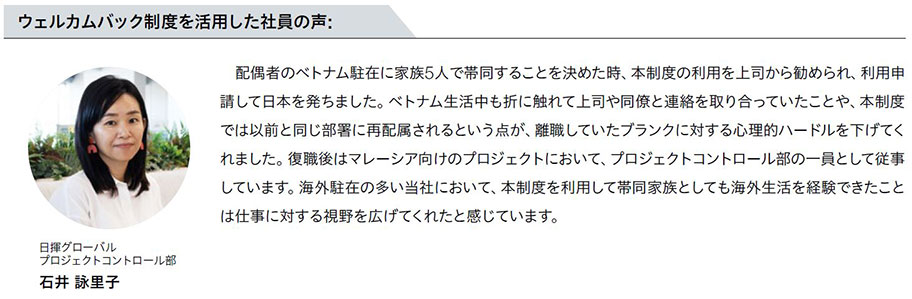

ウェルカムバック

社員の配偶者(社内外問わず)が転勤や駐在となり、社員が帯同する場合、3年以内に執務に復帰する前提で、ウェルカムバック制度を整備しています。これまでは退職して再入社という形をとっていましたが、2022年度から新しく”休職”を選択できるように制度改定を実施しました。共働きが当たり前になりつつある時代の働き方に合わせて、制度を柔軟に改定しています。

男性育児休業

育児休業の取得は増加傾向にあり、共働き世帯が増えている環境で、男性社員の育児休業が取得できる環境と文化を整えています。取得率 対象者 取得者 男性育児休業 59% 93 49 - ※2024年度末時点

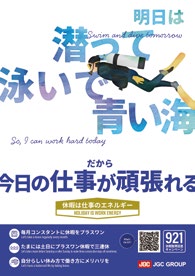

休暇取得奨励

毎月の所定休日に加え、さらに1日休暇を取得し、3連休とすることを奨励することで、メリハリのある働き方の実現を目的とする施策を実施しています。

ひと月(30日ベース)の土日を4周分とすれば、そこに1日休暇を取得することで休日日数9日と出勤日数が21日となることから「921」とネーミングし、休暇取得奨励を図っています。特に祝日のない6月および12月においては、積極的に活用するよう啓発活動も併せて実施しています。