気候変動への取り組み

基本的な考え方

持続可能な社会の実現に向けて、気候変動への対応は世界的な課題となっています。日揮グループはマテリアリティとして「環境調和型社会」を掲げ、事業活動を通じ気候変動への対応を図るとともに、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)による提言のシナリオ分析などを踏まえて事業戦略を検討・策定し、実行しています。

気候変動関連の情報開示

当社グループは、国際的な気候変動関連の情報開示のフレームワークについて、2021年からCDPへの回答を行っているほか(2024年度はB評価)、有価証券報告書を含め、TCFDの賛同企業としてこれに準拠した開示を行っています。

詳しくは、CDP Climate Change 2024回答[PDF:1.50MB]をご覧ください。

| ガバナンス | 当社グループでは、代表取締役会長を委員長とするサステナビリティ委員会を通じて、気候関連のリスクと機会を評価・管理するとともに、当社グループの経営戦略や経営目標に反映させる責任を負っています。 | |

|---|---|---|

| 戦略 | 気候変動に関するリスクおよび機会やシナリオ分析の結果を踏まえ、その結果を「2040年ビジョン」等の経営戦略に反映しています。 | |

| リスク管理 | 代表取締役社長が委員長を務めるグループリスク管理委員会を別に設け、気候変動等のサステナビリティに関するリスクを含むグループのリスク全体の把握・整理、リスク管理システムの維持・構築、改善の提案・審議を行っております。 | |

| 指標と目標 | 当社グループは、2021年に「2050年カーボンニュートラル宣言」を公表し、Scope1,2,3の排出量についてモニタリングしています。 |

ガバナンス

当社グループの気候変動問題対応の責任者は代表取締役会長CEOであり、気候関連リスクと機会の評価と管理の両方を行うことを含め、環境関連の課題を当社グループの経営戦略や経営目標に反映させる責任を負っています。2021年5月に発表した長期経営ビジョン、および中期経営計画は、リスクと機会の把握を含めた気候変動シナリオ分析の結果も踏まえて、取締役会での審議を経て策定しました。また、気候変動関連課題のモニタリングは、当社グループの気候変動対応を含めたサステナビリティに係る方針、および行動計画の策定、ならびに行動の評価・推進に係る審議を行うサステナビリティ委員会により行われます。

戦略

当社グループでは、気候変動に関するリスクおよび機会を認識し、戦略に反映しています。

気候変動に関するリスクおよび機会の認識

| 新たな規制リスク | 各国における炭素税の導入や炭素排出目標のカーボンプライシングの導入は資機材コストや燃料の高騰につながり、将来、事業コストに影響をおよぼす可能性がある。また、炭素税の導入、各国の炭素排出目標の強化などは、オイル&ガス分野におけるプラント需要の減少によって受注機会が減少するリスクになりえる。 |

|---|---|

| 技術リスク | 電気・燃料電池自動車の普及によるガソリン需要の減少や脱炭素素材の普及、また高性能蓄電池の普及によって再生可能エネルギーへのシフトが進むことは、オイル&ガス関連プラント需要の減少につながる可能性がある。 |

| 法的リスク | プラント建設プロジェクトの入札の資格要件として、将来気候変動対策に関する情報開示等の要求が高まることが想定され、対応できない場合、失注やレピュテーション低下のリスクがある。 |

| 市場リスク | オイル&ガス関連プラント需要の減少によって、受注機会が減少する可能性がある。 また、金融・資本市場の化石燃料関連ビジネスに対する忌避がプロジェクトの成立に影響を及ぼすリスクもある。 |

| レピュテーションリスク | 低炭素化、再生可能エネルギー、水素関連など気候変動対策に貢献する技術力を有する企業としての評価の維持・向上を怠った場合には受注機会、資金調達、人財確保などの諸側面で悪影響が生じるリスクがある。 |

| 緊急性の物理的リスク | 豪雨や暴風雨、台風、洪水など、温暖化に起因するとされる極端な気象現象が増加することによって、資機材・当社グループの施設への物理的被害、従業員に対する人的な被害に加え、資機材調達の遅延も含め事業に影響を与えるリスクがある。 |

| 慢性の物理的リスク | 上昇する平均気温により、温帯・熱帯地域での建設現場の労働生産性の低下による工期延長が一般化する可能性がある。 また、労働安全リスクの増加による対策費用および災害補償費用の増加も懸念される。加えて、沿岸地域での海面上昇が発生した場合、港湾が使えなくなることによる輸送コストの上昇リスクがある。 |

| 製品・サービス | 太陽光発電、バイオマス発電などの再生可能エネルギー発電設備について、当社グループは多数の実績を有しており、脱炭素化に向かう国際社会の流れの中で受注機会の増加が期待できる。また、需要の拡大が見込まれている洋上風力発電分野についても専門組織を設立し、受注の拡大を目指している。 |

|---|---|

| 国内外で複数の実績を有するCCS(CO2の回収・貯留)、及び他社と共同で開発を進めているCCUS(CO2の回収・有効利用・貯留)の技術をオイル&ガス分野に応用することにより、受注機会の増加につながることが期待できる。 | |

| 脱炭素社会に向けてCO2を排出しない水素、アンモニア、SMR(小型モジュール原子炉)などの分野について、当社グループは技術開発含め、取り組みを進めてきており、今後受注機会の増加が期待できる。 | |

| 当社グループが開発を進めている、廃プラスチックケミカルリサイクル、廃繊維リサイクル、SAF(次世代航空機燃料)などの技術に関して世界的な資源循環ニーズの高まりに伴う需要の拡大が期待できる。 |

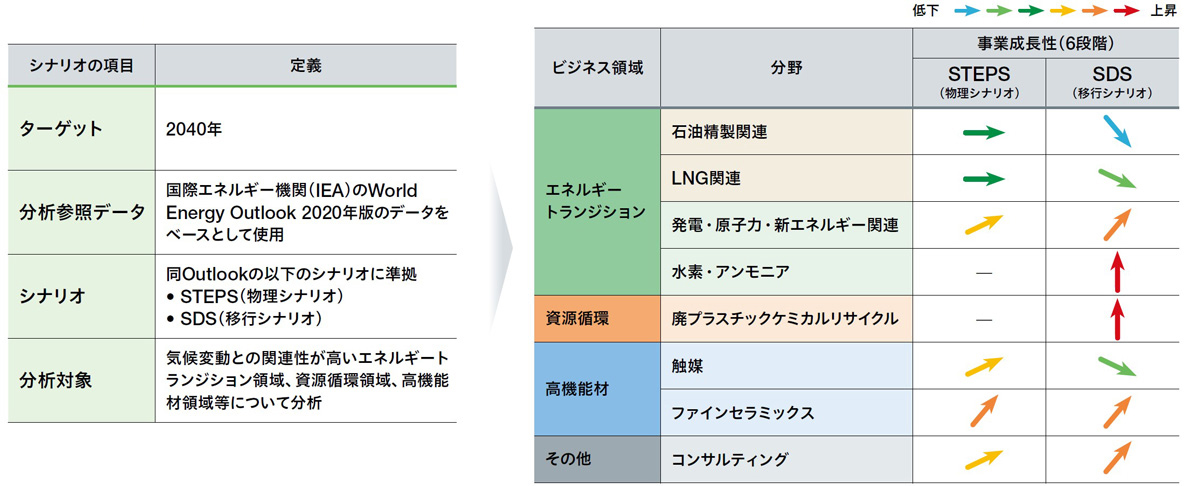

シナリオ分析

なお、気候移行計画の策定を念頭に、日本政府のエネルギー基本計画やNDC(国が決定する貢献)の見直しの動向も踏まえつつ、パリ協定における1.5℃目標と整合したシナリオ分析の見直しについて、検討の予定です。

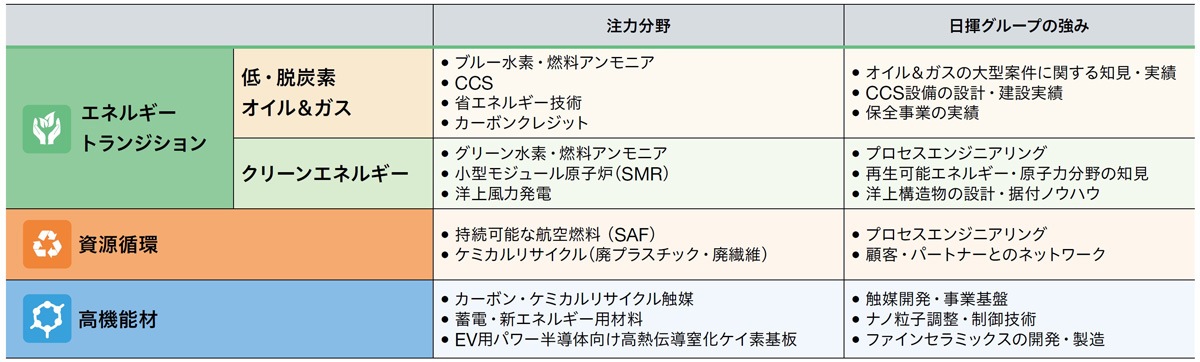

環境調和型社会の実現に資するビジネス領域(2040年ビジョン)

前述のシナリオやリスク・機会の認識を踏まえ、長期経営ビジョン「2040年ビジョン」においては、エネルギートランジション、資源循環および高機能材のうち下記の注力分野を「環境調和型社会」の実現に資するビジネス領域と位置付けています。

グリーンボンドを活用した「環境調和型社会」の実現に資するビジネスの推進

日揮グループでは、新たなグリーンプロジェクトに充当するための資金調達手段として、2023年9月19日付で総額100億円のグリーンボンドを発行しました。本グリーンボンドの発行は、事業活動を通じた社会課題の解決によって経済価値、社会価値、環境価値の創出に貢献するという当社グループのコミットメントを、投資家の皆さまをはじめ、社会に幅広く認知していただく機会になると考えています。

リスク管理

当社グループではグループリスク管理委員会などの枠組みのもと、気候変動を含む様々なリスクに対して低減と未然の防止に努めています。(リスクマネジメント参照)

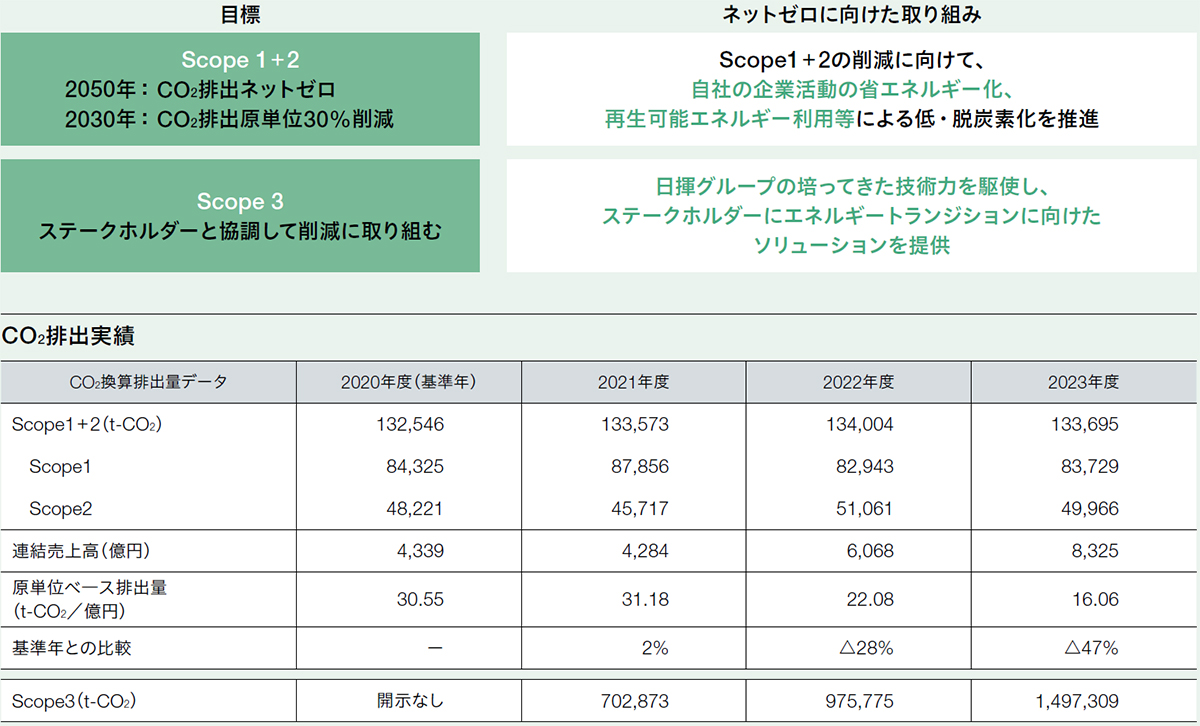

指標と目標

2050年カーボンニュートラル宣言

これまでオイル&ガス分野をメインビジネスとしていた当社グループは、Planetary healthに向けた変革を通じて持続的な企業価値向上を実現していくための決意の証として、2020年から「2050年カーボンニュートラル宣言」を公開しています。

- Scope1+2の排出量実績はいずれも、グループ内の主要な排出源と排出量を特定し、削減策を講じることを目的として算出したものであり、主要な排出主体である当社(日揮コーポレートソリューションズ株式会社を含む)、日揮グローバル株式会社、日揮株式会社、日揮触媒化成株式会社、日本ファインセラミックス株式会社および日本エヌ・ユー・エス株式会社による各社独自の算定に基づく排出量の合算です。これら排出量実績については、第三者保証の取得に向け、グループ統一の算定枠組みの整備や網羅性の改善など、その信頼性の向上に引き続き取り組んでいきます。また、本排出量実績算出の前提や内訳などの詳細については、国際的な気候変動関連の情報開示の枠組みであるCDP2024への当社グループの回答をご参照ください。

- Scope3は、カテゴリー11(販売した製品の使用)を除いた排出量を算出、記載しています。2023年度は遂行中の大型EPCプロジェクトの工事進捗率が高くなったために、排出量が増加しました。

CO2排出量の管理・削減を推進

2023年度は、サステナビリティ委員会のCO2削減計画策定分科会を通じて、Scope1+2における2030年までのグループの排出量予測や今後の取り組みに向けた方向性の整理等を行い、各社のCO2削減計画検討状況に関するモニタリングの実施を通じて、日揮グループのCO2排出量削減を強化する方針としました。2024年7月時点の各社の削減策の検討・実施状況は次のとおりです。

日揮ホールディングス

経産省GXリーグへの参画時に提出した総合エンジニアリング事業の主要事業所である横浜オフィスのCO2排出量削減目標の達成に向け、2020年度を基準年とし、年率3%削減の達成において不足する分の非化石証書を2023年度分から購入しています。

日揮グローバル

建設現場のオフィスや宿舎における削減案としてソーラーパネルの設置や、試運転時に使用する仮設コンプレッサーの運用方法の最適化などを検討しています。

日揮触媒化成

照明のLED化やフォークリフトの電動化を推進しています。

日本ファインセラミックス

LED照明の導入や高効率機器の更新、太陽光パネルの設置を実施しています。