コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

日揮グループは、持続的成長の実現に向けて、コーポレート・ガバナンスを企業経営の基盤と位置付け、当社グループにおけるマテリアリティの一つとして、その強化に取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンスの中心的な機関である取締役会については、構成・機能・役割の継続的な見直しと、毎年の実効性評価を通じて改善を図っています。

また、コーポレート・ガバナンスが適切に機能するうえで必要不可欠なコンプライアンス遵守を含む高い倫理観と誠実な行動を、パーパス(存在意義)およびバリューズ(価値観)に基づき役員、社員一人ひとりが共有し、企業価値の向上と持続的成長に努めています。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社は取締役会設置会社、監査役(監査役会)設置会社であり、当社グループは、当社を持株会社とし、傘下に各中核事業を推進する事業会社を配置する持株会社体制を採用しています。

コーポレート・ガバナンス体制

当社は取締役会設置会社、監査役(監査役会)設置会社であり、当社グループは、当社を持株会社とし、傘下に各中核事業を推進する事業会社を配置する持株会社体制を採用しています。

「経営」と「執行」の分離により当社と各事業会社の役割責任を明確化し、当社は持株会社として当社グループの中長期的な視点に基づく経営方針の策定、および事業会社統括管理の機能を担い、各事業会社は当社グループの経営方針・経営戦略に基づき、それぞれのマーケットの特性に柔軟かつ迅速に対応し、各事業の拡大および成長を担います。これにより、当社グループの企業価値の最大化、およびグループ全体の最適な経営資源配分を実現するとともに、企業運営の透明性の向上、および当社グループ全体のガバナンスの強化を推進しています。そのために、当社はグループとして重要な事項を審議する会議体を設置するとともに執行役員制度を導入し、経営の意思決定および業務執行の効率化を図っています。

- ※会計監査業務を執行した公認会計士は永田篤氏、関口男也氏、および井上喬氏であり、有限責任あずさ監査法人に所属。 会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名およびその他18名で構成。

| 会議体名称 | 設置目的 |

|---|---|

| ①取締役会 |

|

| ②指名委員会および報酬委員会 |

|

| ③監査役会 |

|

| 名称 | 構成員 | 概要 |

|---|---|---|

| グループ経営会議 年間活動回数:原則 月1回 |

議長(代表取締役会長兼社長)およびメンバー(輪番で出席の監査役を含む):計30名 | 当社グループの方向性や、グループ全体および事業会社における経営戦略・事業戦略などの経営に係る事項の報告および協議 |

| サステナビリティ委員会 年間活動回数:原則 3回 |

委員長(代表取締役会長兼社長)および委員:計7名 | 当社グループのサステナビリティに係る方針および行動計画の策定、ならびに行動の評価・推進に係る審議 |

| グループ投融資委員会 年間活動回数:原則 月1回 |

委員長(代表取締役会長兼社長)、副委員長、委員:計10名 | 当社および当社グループの投融資案件に関する審議 |

| グループリスク管理委員会 年間活動回数:原則 2回 |

委員長(代表取締役副社長執行役員)、副委員長、委員:計13名 | 当社グループのリスク全体を把握・整理し、グループ全体のリスク管理システムの構築・維持、改善に係る定期報告と審議 |

| グループ情報 セキュリティ委員会 年間活動回数:原則 2回 |

委員長(代表取締役副社長執行役員)、副委員長、委員:計14名 | 当社グループ全体での情報セキュリティ対応状況の把握、グループ各社の組織横断的な調整と対応強化の立案、審議 |

| 名称 | 概要 |

|---|---|

| 経済安全保障・地政学リスク 検討タスクフォース |

グループ横断でのマクロ経済環境、社会・国際情勢の変化に関するリスクに係る情報収集や分析、関係者への共有 等 |

- ※不安定な国際情勢のなか、当社グループにおける経済安全保障・地政学リスクへの対応の重要性が高まったことから、2023年度に経済安全保障・地政学リスク検討タスクフォースを設置しました。本タスクフォースにて、グループ横断的に各種動向や影響を調査・分析することで、重点的にリスク管理を実施しています。

内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役会において内部統制システムに関する基本方針を決議し、適宜改定を重ねています。

【整備の状況】

- 1.監査部を設置して当社および当社グループの内部統制システムの有効性の検証・評価・改善および必要に応じた個別監査

- 2.職務権限規程を設けて各役職の職務と権限を規定し、会社経営および業務執行における責任体制を明確化

- 3.グループとしての業務の効率化および適正化を図るために、グループ会社管理規程を制定し運用

コーポレートガバナンス・コードへの対応

当社では、2021年6月11日付け改訂のコーポレートガバナンス・コードに定められているすべての原則を実施、東京証券取引所が開示を求めている14の基本原則、原則、補充原則のすべてについて開示しており、コーポレート・ガバナンスをより一層深化させるための各種取り組みを着実に進めています。

コーポレート・ガバナンス報告書はこちらをご参照ください。

取締役会について

取締役会の機能

当社の取締役会は、当社グループの中長期的な戦略・課題に関する意思決定、およびグループ各社の業務執行に対する監督の機能を担っており、この機能を効果的、かつ効率的に発揮することができる取締役会の構成としています。

取締役会の構成、および多様性に関する基本方針について

当社グループの中長期的な戦略・課題に関する議論をより一層充実させ、グループ各社の業務執行に対する監督機能の強化を図る観点から、以下の構成としています。

- 1.広くビジネスマーケットについて熟知した取締役、ならびに当社グループの主要な事業であるEPC事業に関する高度な知識、および知見を有する取締役が中心

- 2.外部の視点を経営に取り入れるため、取締役会における客観的な助言、および独立した立場からの監督機能の発揮を期待し、独立社外取締役を選任

また、多様な視点を持つことが重要であると考えており、経歴、および専門分野などを考慮するとともに、国籍や人種、性別にかかわらず有能な人財を登用する方針としています。

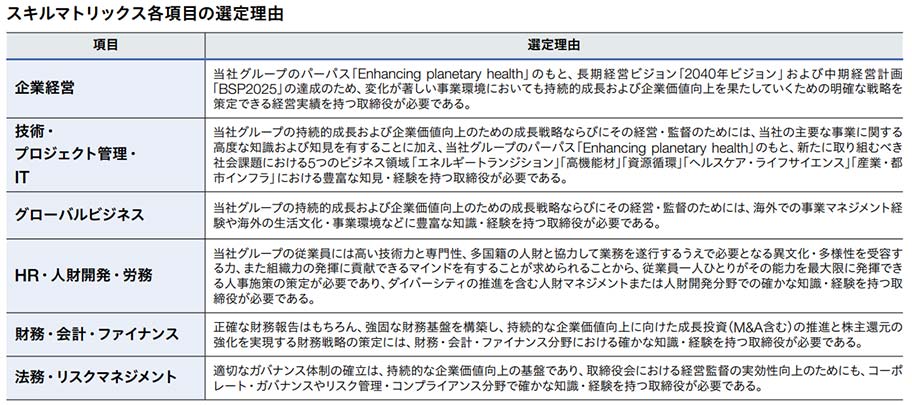

取締役・監査役のスキル・マトリックス

取締役(社内4名、社外4名)のスキル・マトリックス

| 氏名・当社における地位 | 取締役 在任期間 (年) |

2024年度 取締役会出席状況 |

分野 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 企業経営 | 技術・ プロジェクト 管理・IT |

グローバル ビジネス |

HR・ 人財開発・ 労務 |

財務・会計・ ファイナンス |

法務・リスク マネジメント |

|||

| 佐藤 雅之 代表取締役会長兼社長CEO |

15 | 17回/17回 (出席率100%) |

〇 | 〇 | 〇 | |||

| 寺嶋 清隆 代表取締役副社長執行役員CFO |

9 | 17回/17回 (出席率100%) |

〇 | 〇 | 〇 | |||

| 石川 正樹※1 取締役常務執行役員 |

1 | 12回/12回 (出席率100%) |

〇 | 〇 | 〇 | |||

| 山田 昇司 取締役 |

4 | 16回/17回 (出席率94%) |

〇 | 〇 | 〇 | |||

| 松島 正之 社外取締役 |

9 | 17回/17回 (出席率100%) |

〇 | 〇 | 〇 | |||

| 八尾 紀子 社外取締役 |

4 | 17回/17回 (出席率100%) |

〇 | 〇 | 〇 | |||

| 三島 愼次郎※1 社外取締役 |

1 | 12回/12回 (出席率100%) |

〇 | 〇 | 〇 | |||

| 平野 未来※1 社外取締役 |

1 | 12回/12回 (出席率100%) |

〇 | 〇 | 〇 | |||

- ※12024年6月27日付で就任したため、2024年6月27日以降に開催した取締役会への出席状況を記載

監査役(社内2名、社外3名)のスキル・マトリックス

| 氏名・当社における地位 | 監査役 在任期間 (年) |

2024年度 取締役会出席状況 |

分野 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 企業経営 | 技術・ プロジェクト 管理・IT |

グローバル ビジネス |

HR・ 人財開発・ 労務 |

財務・会計・ ファイナンス |

法務・リスク マネジメント |

|||

| 武藤 一義 監査役 |

4 | 17回/17回 (出席率100%) |

〇 | 〇 | 〇 | |||

| 二宮 朗※2 監査役 |

1 | 12回/12回 (出席率100%) |

〇 | 〇 | 〇 | |||

| 高松 則雄 社外監査役 |

9 | 17回/17回 (出席率100%) |

〇 | 〇 | 〇 | |||

| 大木 一也 社外監査役 |

2 | 16回/17回 (出席率94%) |

〇 | 〇 | 〇 | |||

| 舩山 範雄※2 社外監査役 |

1 | 12回/12回 (出席率100%) |

〇 | 〇 | 〇 | |||

- ※22024年6月27日付で就任したため、2024年6月27日以降に開催した取締役会への出席状況を記載

(注1)2025年6月27日に実施した定時株主総会以降の役員に関するものです。

(注2) 上記一覧表は、各氏の経験等を踏まえて、より専門性が発揮できる領域を記載しており、各取締役・監査役の有するすべての知見・経験を表すものではありません。また、ESG関連分野については、取締役および監査役全員に求められる期待役割と位置付けており、上記一覧表の項目として記載していません。

| テーマ | 主な議題・審議事項 |

|---|---|

| 経営戦略・ ガバナンス・ サステナビリティ |

|

| 決算・財務・ 人事・組織 |

|

| 個別事業 |

|

取締役会の審議時間に占める、各項目の審議時間の割合

経営陣幹部の選解任に関する方針と手続きについて

選任プロセス

経営陣幹部の選任および取締役候補者の指名

- 1.社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が委員長を務める指名委員会において、以下の項目を中心に審議

- (1)人格・見識などの共通項目

- (2)経営陣幹部および社内取締役については、後継者計画で定める経験・実績およびマネジメント能力など

- (3)社外取締役については、独立性および専門性など

- 2.指名委員会において総合的に審議を行った後、取締役会で決定

なお、経営陣幹部の選任、および取締役候補者の指名については、当社CEOの後継者候補となることを認識し、上記のプロセスを経て十分な議論を行い、選任・指名

解任プロセス

経営陣幹部の解任

以下の項目に該当があった場合、指名委員会において審議のうえ、取締役会にて解任を決定

- (1)不正・不当・背信行為があった場合

- (2)法令・定款違反があった場合

- (3)選任時に求められる資質・能力が認められなくなった場合

後継者計画について

後継者計画は持続的な企業価値向上のための重要事項と認識し、指名委員会、および取締役会における議論を踏まえ、以下のとおり後継者計画の運用を開始しております。

後継者計画の目的

- BSP2025、2040年ビジョンを実現し、さらにその先にわたって永続的に企業価値を向上させていくためには、その時々の事業環境、および経営戦略に最も適合したトップマネジメントを登用することが必要不可欠であると認識している。

- 後継者計画は、そのようなトップマネジメントを継続的に登用することが可能となるよう事業環境および経営戦略に基づき、トップマネジメントに求められる知識・経験、能力、資質等の人財要件を明らかにし、次期トップマネジメントの育成・人選に役立てることを目的としている。

人財要件の考え方

- 人財要件の設定にあたっては、2019年度において第三者機関を通じてトップマネジメントにヒアリングを行い、中長期的な経営ビジョンを起点とし、将来必要な経営人財像を定義した。

- 抽出された人財要件ごとに、「各候補者群に選抜される段階で最低限身に着けているべきMust要件」、および「各候補者群に選抜される段階で身に着けていることが望ましいWant要件(3段階)」に分類し、各候補者群において求められる程度を設定している。

後継者計画の考え方

- トップマネジメントに必要な人財要件を定めて次期、および将来候補者群を複数名選抜し、不足している人財要件を満たす機会を与え経験を積ませ、毎年のモニタリングで育成状況を確認しながら中長期的にトップマネジメント候補を育成していくことを当社の後継者計画の基本的な考え方とし、運用を開始している。

- 上記の考え方に基づき、将来候補者群育成プログラムのさらなる強化・拡充策として、社外の教育・研修プログラムへの派遣や外部講師を招いた定期的な講義の実施、継続的な議論の場の提供等、各種施策を実施している。

役員報酬について

役員の報酬などの額またはその算定方法の決定に関する方針

基本方針、および株主総会決議について

- グローバルな競争力を高め、中長期的な企業価値の向上のために必要な経営人材を確保することを基本方針として、 2009年6月26日開催の第113回定時株主総会の決議により、報酬限度額は取締役年額6億9,000万円以内、監査役年額8,800万円以内と決定

- 取締役の個人別の報酬などの額、その算定方法や構成割合の決定に関する方針については、上記株主総会の決議の範囲内に限定し、事前に、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が委員長を務める報酬委員会において審議され、その答申を踏まえて取締役会で決議

報酬決定プロセスについて

- 公正性、および透明性、ならびに本決定方針との整合性を十分に確保するため、報酬委員会において、各取締役の評価および報酬金額について総合的に審議のうえ、その審議結果に基づき代表取締役会長兼社長が決定

- 代表取締役会長兼社長は、当社の最高経営責任者として、各取締役の職務・職責、職務の成果、および当該成果の企業価値向上に対する貢献度合いを最も熟知している者として取締役会より委任を受けており、その権限は、上記株主総会の決議により定めた報酬限度額の範囲内に限定される

- 取締役会は、最終決定の内容が本決定方針に沿うものであると判断しており、判断を行うに際し、報酬委員会における審議の概要、および結果、ならびに代表取締役会長兼社長による最終決定内容について報告を受けている

報酬構成、および内容について

- 社外取締役を除く取締役の報酬は、金銭報酬と株式報酬で構成されており、金銭報酬は固定報酬と賞与、株式報酬は業績非連動型株式報酬と業績連動型株式報酬で構成

- 報酬構成割合は、業績達成度、および役位が上がるにつれて、賞与と株式報酬を合わせた変動報酬の割合が高くなる設計

- ※当社は、当社取締役に加え、執行役員およびグループ会社の役員も株式報酬の対象としています。

役員区分ごとの報酬などの総額、報酬などの種類別の総額、および対象となる役員の員数

| 区分 | 報酬などの 総額 |

報酬などの内訳 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 固定報酬 | 業績連動報酬 (金銭) |

業績非連動型株式報酬 | 業績連動型株式報酬 | ||||||

| 支給 人数 |

支給額 | 支給 人数 |

支給額 | 支給 人数 |

支給額 | 支給 人数 |

支給額 | ||

| 取締役 5名 (社外取締役を除く) |

213百万円 | 5名 | 197百万円 | – | – | 4名 | 16百万円 | – | – |

| 監査役 3名 (社外監査役を除く) |

41百万円 | 3名 | 41百万円 | – | – | – | – | – | – |

| 社外役員 9名 (社外取締役5名、 社外監査役4名) |

93百万円 | 9名 | 93百万円 | – | – | – | – | – | – |

- (注1)2024年度末現在の取締役は10名(うち社外取締役5名)、監査役は5名(うち社外監査役3名)です。

- (注2)上記の業績連動報酬(金銭)および業績連動型株式報酬は、業績評価指標に係る目標を達成しなかったため、付与はありません。

- (注3)当社には報酬等の総額が1億円以上の役員はいないため、個別報酬の開示はしていません。

取締役会の実効性評価について

当社は、毎年取締役会の実効性について分析・評価を実施し、改善状況を確認するとともに、さらなる実効性向上のための課題について取締役会で議論し、改善を図ることにより、取締役会の実効性の向上を図っています。2024年度の取締役会実効性評価のプロセス、および前年度(2023年度)の取締役会評価結果を踏まえた取り組み状況、ならびに今回の評価結果を踏まえた今後の対応方針は、以下のとおりです。

| 対象 | 取締役および監査役 |

|---|---|

| 回答方法 | 5段階評価の選択式および自由記述式 (計38問) |

| 主な評価項目 | 取締役会の構成、運営、議論、監督機能、株主との対話、自身の取り組み、指名委員会、報酬委員会の運営等 |

評価の結果

アンケートの分析・評価の結果、当社の取締役会は現状において適切、かつ有効に機能していることが確認されました。評価結果の詳細は以下のとおりです。

| 1 | 2023年度に認識した課題 | ①取締役会における当社グループの中長期的な成長や企業価値向上に関する議論の一層の深化 ②取締役会による業務執行に関する議論の深化およびモニタリングの強化 |

|---|---|---|

| 2024年度の主な取り組み | • 中長期的な成長や企業価値向上に関する議論の計画的な実施のため取締役会年間議題スケジュールを策定 • 中長期経営計画に基づく取り組み意義やリスク分析の記載拡充の観点からの付議資料フォーマットの改定 • 社外取締役によるLNGカナダプロジェクト現場視察 |

|

| 2 | 2024年度の分析・評価の結果 | • 当社の取締役会は現状において適切かつ有効に機能していることを確認 • 2025年度は現中期経営計画の最終年度であり次期中期経営計画策定の議論が本格化すること、および当社グループ全体の経営の観点や中長期的な目線での議論といった取締役会が果たすべき役割を踏まえ、2024年度に設定した課題への取り組みを継続することを確認 • 加えて、メリハリの効いた取締役会運営に基づく取締役会での自由闊達かつ建設的な議論の重要性に鑑み、事前説明会や勉強会も含めて取締役会運営のさらなる改善について検討を行うことを確認 |

| 2025年度に優先して対応していく重要な課題 | ①【2024年度より継続】取締役会における当社グループの中長期的な成長や企業価値向上に関する議論の一層の深化:そのための施策として、以下のような意見が挙げられた。 • 次期中期経営計画策定の議論にあたっては、取締役会の枠内にとどまらず勉強会等の非公式な場も活用しながら十分な時間を確保し、現中期経営計画の振り返りを行ったうえで、当社グループ全体の企業価値向上の観点から事業ポートフォリオに関する議論を実施すること ②【2024年度より継続】取締役会による業務執行に関する議論の深化およびモニタリングの強化:そのための施策として、以下のような意見が挙げられた。 • 事業の当社グループ全体の経営における位置付けやグループ全体におよぼしうる影響についての説明を充実させ、それに基づく議論とモニタリングを行っていくこと • 指名委員会および報酬委員会からの取締役会への報告内容および方法に関する検討を継続すること ③取締役会運営のさらなる改善検討の実施:そのための施策として、以下のような意見が挙げられた。 • 事前説明会の対象とする議案の選定や開催方法について、効率的な運営の観点から改めて検討を行うこと |

- ※過去3カ年の取締役会の実効性向上に向けた取り組みついては、 JGC Report 2024[PDF:12.4MB] P.84をご参照ください。

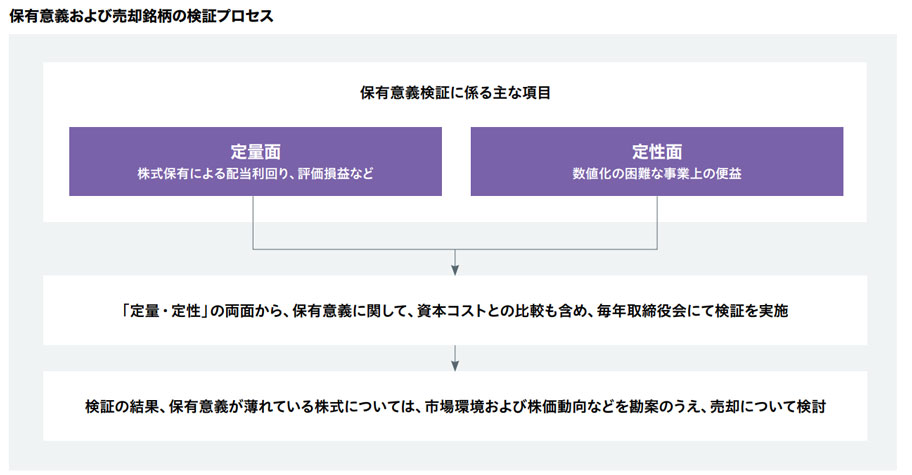

政策保有株式

1. 保有の目的

当社は、取引先や業務提携先との関係を維持・強化することで、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると考えられる場合を除き、当該企業の株式を保有していません。毎年取締役会において個別の政策保有株式の保有意義の検証を行っており、各銘柄のTSR(株主総利回り)のチェックならびに当該銘柄のROEおよび数値化困難な事業上の便益等が当社の株主資本コストに見合っているかなど、定性・定量両面から検証し、保有意義の薄れた株式については、市場環境・株価動向などを勘案のうえ、売却について検討を行うこととしています。

2. 保有株式の議決権行使基準

政策保有株式の議決権行使にあたっては、保有先企業の持続的な成長につながり、その結果として当社グループの中長期的な企業価値の向上につながるかを勘案のうえ、賛否を判断しています。

社外取締役メッセージ

社外取締役メッセージについては、JGC Report[PDF:1.25MB] P.83~85をご参照ください。