持続可能な社会の実現に向けて

当社グループは、自社開発などの環境関連技術のビジネス化を通じて、持続可能な社会の実現を目指しています。

イラスト上のソリューションをクリックすると、当社グループが手掛ける各取り組みの詳細がご覧いただけます。

ゼロエミッションフューエル

ゼロエミッションフューエル製造

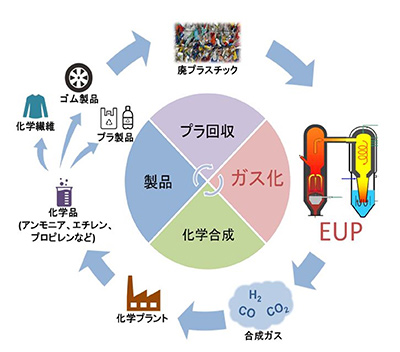

廃プラスチックのガス化ケミカルリサイクル

廃プラスチックのリサイクルの推進が世界的な課題となるなか、当社グループは、廃プラスチックをガス化し、アンモニアやオレフィンなどの化学品に利用可能な合成ガスへと転換する「ガス化ケミカルリサイクル」を推進しています。汚れや不純物が混入した難リサイクル性プラスチックでも、新品同様の化学原料にリサイクル可能であり、廃プラスチックのリサイクル率の向上と、高度循環型社会の実現に貢献します。

関連リリース

- 廃プラスチックのガス化リサイクル推進を加速 ーEUPライセンスの再実施許諾権契約を締結ー

- 韓国初となる廃プラスチックガス化リサイクルプラント の実現に向けた事業化調査業務を受注

- 「都市部における廃プラスチックガス化リサイクルによる地域低炭素水素モデル構築に向けた調査」がNEDO委託事業で採択

~国内での脱炭素化に向けた水素供給とプラスチックリサイクルの促進を目指す~[PDF:570.2 KB] - 愛知県名古屋港近郊における廃プラスチックガス化設備を活用した水素製造事業の協業検討に関する基本合意書を締結[PDF:541.2 KB]

- 「廃プラスチックのケミカルリサイクルによる水素製造検討会」 発足のお知らせ[PDF:1185.2 KB]

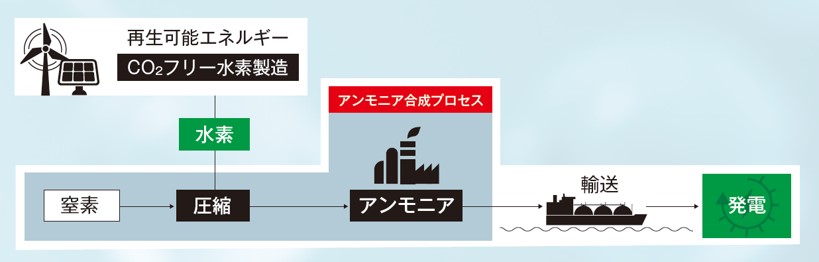

CO2フリーアンモニア

低炭素社会を実現するため、燃焼時にCO2を排出しない水素エネルギーの利用拡大が期待されている一方で、経済性の観点から、輸送の際は大規模かつ効率的にエネルギーキャリアに転換することが求められるなど、商業化に向けた課題が多く存在します。燃焼してもCO2を排出しないアンモニアは、液化・貯蔵・輸送が容易で水素エネルギーキャリアに最適であり、燃料そのものとして直接利用できるなど大きな可能性を秘めており、当社グループは関連技術の開発に取り組んでいます。

関連リリース

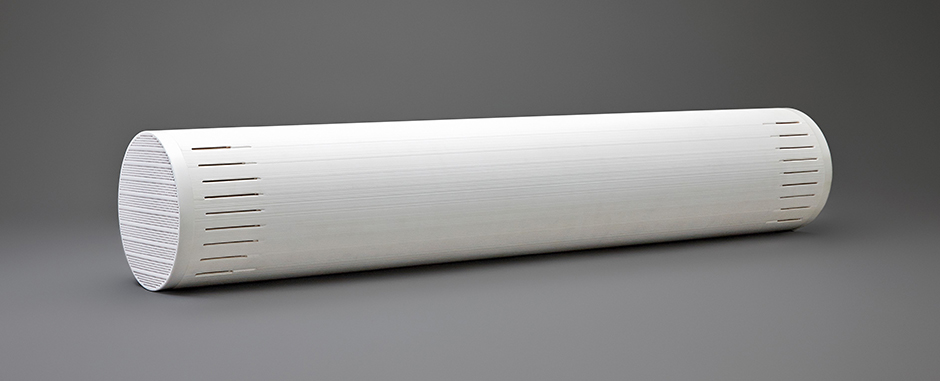

DDR型ゼオライト膜を活用したCO2分離・回収

当社グループは、DDR型ゼオライト膜を用いた高効率なCO2分離・回収技術を日本ガイシ(株)と共同開発しています。原油生産時の随伴ガスからのCO2分離・回収や、天然ガス精製時のCO2除去に活用することで、 CO2リサイクルの促進や資源開発における環境負荷の低減に貢献します。また、より少ないエネルギーでCO2を除去できる本技術の活用を通じてガス処理に係るコスト低減を実現し、これまで開発が進まなかった高濃度のCO2を含む天然ガス田などの開発に繋げることで、増大するエネルギー需要に対応します。

HiPACT

HiPACTプラント(ナフトナ・インダスリジア・サービジェ(NIS)社、セルビア国)

HiPACTは、天然ガスや合成ガス中のCO2を吸収分離し、高圧で回収する技術です。CO2を地中に貯留するCCS(Carbon dioxide Capture and Storage)や、CO2を地下の油層に圧入し、原油の粘性を低下させ流動性を高め、原油回収を促進するEOR(Enhanced Oil Recovery)などに本技術を活用することで、地中貯留を実現するうえで新たに必要となるエネルギーを大幅に削減し、地球温暖化防止に貢献します。

関連リリース

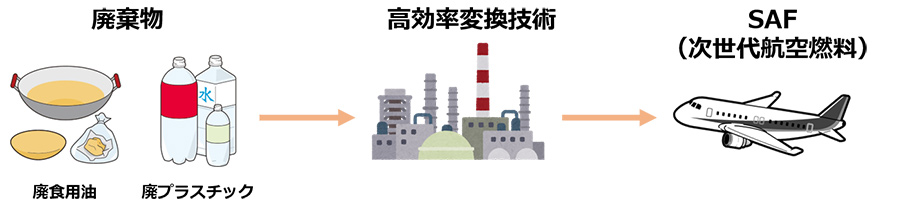

SAF(次世代航空燃料)の製造

航空業界においては、運航時のCO2排出量の削減が喫緊の課題であり、産業廃棄物などから製造される持続可能な航空燃料であるSAF(Sustainable Aviation Fuel)の開発・安定供給への期待が高まっています。当社グループは、使用済み食用油や廃プラスチックなどを用いたSAF製造に関して、製造体制の確立とバリューチェーンの構築に向けて検討を行っています。

関連リリース

- 使用済み食用油を原料とした次世代航空機燃料のバリューチェーン構築に向けた検討を開始[PDF:296.2 KB]

- 日本における代替航空燃料の製造・販売事業に関する事業性調査の実施について[PDF:312.1 KB]

- 「国産廃食油を原料とするバイオジェット燃料製造サプライチェーンモデルの構築」がNEDO事業に採択[PDF:369.4 KB]

- 国産 SAF(持続可能な航空燃料)の商用化および普及・拡大に取り組む有志団体「ACT FOR SKY」を設立~SAF の認知度向上、航空セクターの脱炭素化への貢献を目指します~[PDF:685.7 KB]

- 国産 SAF の商用化に向けた協力に関する基本合意書を締結~関西 3 空港からの廃食用油を原料に、2025 年に国内初となる SAF の大規模商用生産を開始予定~[PDF:431.8 KB]

- 国内初の国産SAFの大規模生産の実現に向けた新会社「合同会社SAFFAIRE SKY ENERGY」の設立について[PDF:397.4 KB]

- 三菱地所と廃食用油の国産SAFへの再利用に向けた協力に関する 基本合意書を締結[PDF:466KB]

- 国内SAF製造プラントに関するアライアンス契約を締結[PDF:561.3 KB]

- 大手外食チェーン初、国産SAF製造に向け 全国規模で廃食用油の供給に協力する基本合意書を締結[PDF:696.8 KB]

- 官邸チャンネルの動画で当社のSAFに関する取り組みを紹介

- 国内資源循環による脱炭素社会実現に向けたプロジェクト 「Fry to Fly Project」を開始

- 国産SAFのサプライチェーン構築に向けた 「廃食用油の供給および利用に関する基本合意書」 を締結[PDF:751.8 KB]

- 国内初となる国産SAFの大規模生産実証設備の起工式を実施[PDF:668.9 KB]

- 横浜の小学校でSAFの出張教室を実施

- 東京都の廃食用油回収促進に係る事業に 日本初の国産SAF大規模製造に向けた共同提案が採択[PDF:573.3 KB]

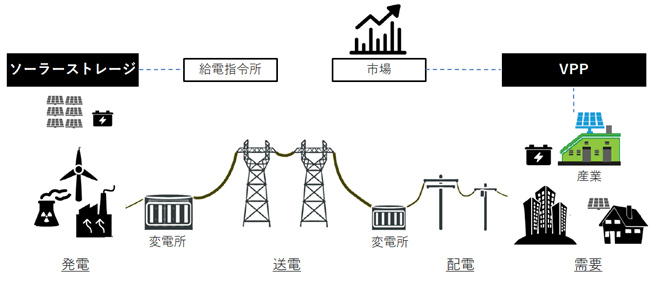

VPPの開発

CO2の削減を目的として、気象条件によって出力が左右される再生可能エネルギーの導入が進んだ結果、出力変動や余剰電力の発生といった、電力系統に影響を及ぼす課題が顕在化しており、電力系統の安定化を低コストで実現する技術に対するニーズが高まっています。当社グループは、蓄電池、工場設備などからの余剰電力を集めて、再生可能エネルギーの出力変動に応じて適切に配分を行う仮想発電所としての役割を果たすVPP(Virtual Power Plant)の開発に取り組んでいます。

関連リリース

CO2フリー水素

低炭素社会の実現に向けて、燃焼時にCO2を排出しない水素エネルギーの利用拡大が期待されています。水素の製造には様々な手法がありますが、当社グループは太陽光発電などの再生可能エネルギー由来の電力を用いたCO2フリーな水素(グリーン水素)の製造に取り組んでいます。再生可能エネルギー発電所の建設から水素の製造・貯蔵、その先のアンモニア・メタノールなどの化学品、メタネーション、燃料電池への応用まで、グリーン水素需要に幅広く対応していきます。

関連リリース

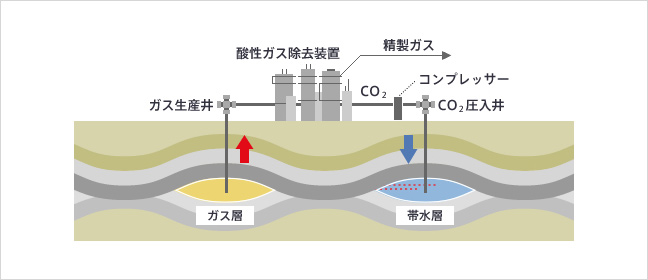

CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)

CCSとは、プラントや工場、発電所などから発生するCO2を大気中に放出する前に回収し、地下深部に分布する地中貯留に適した地層まで坑井を通して運び、圧入して、長期間にわたり安定的に貯留する技術であり、CO2の削減に寄与する地球温暖化対策の切り札です。CO2は、地表から1,000m以上の深さにある貯留層に貯蓄され、CO2が漏れ出すことのないよう、貯留層上部は遮へい層と呼ばれるCO2を通さない泥岩などの層で厚く覆われている必要があり、施工には高度な技術力が求められます。当社グループは国内外で施工実績を有しており、計画の実現をサポートします。

関連リリース

- 東南アジア初となるインドネシア・グンディCCS実証プロジェクトの事業化調査を開始

―プルタミナ社、国立バンドン工科大学と共同スタディ契約を締結し、プロジェクト実現に向けた体制を強化― - NEDO採択事業「CO2大量排出源からのCO2分離・回収、集約利用に関する技術調査事業」について

- INPEXと日揮ホールディングスがタイにおけるCCSプロジェクト開発に向けた協業覚書をPTTEPと締結

- マレーシアにおけるCCS共同スタディへ新たに日揮グローバルと川崎汽船が参加ー 日本からの参加3社が協力し、マレーシアおよびアジア地域での CO2実質排出量削減への貢献を目指す ー

- JX石油開発、ペトロナスと マレーシアにおけるCCSプロジェクト開発に向けた共同スタディ覚書を締結

- マレーシアCCS共同スタディと連携した 日本起点のCCSバリューチェーン構築共同検討実施にJFEスチールと合意

関連プロジェクト

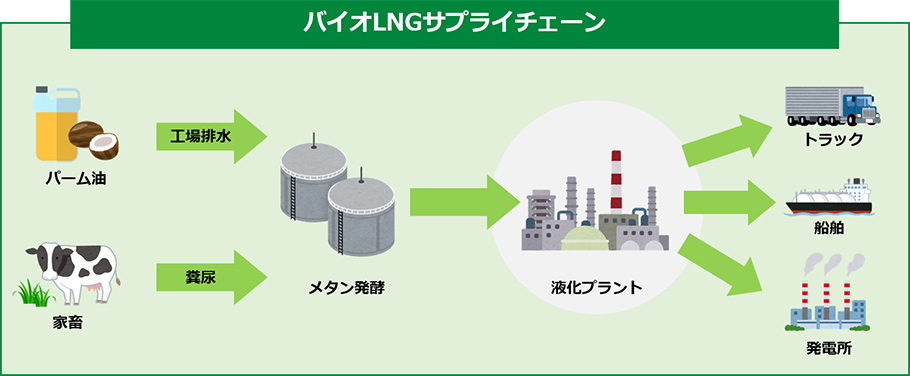

グリーンLNG(バイオLNG)

バイオLNGとは、有機廃棄物のメタン発酵により発生させたバイオガスを液化させることで得られる持続可能なバイオ燃料です。

化石燃料由来の従来のLNGと比較してCO2を約80%削減※できることから、特に船舶燃料の脱炭素化に向けた切り札としても注目されています。当社グループは、バイオLNGの経済的な製造プロセスの確立に加え、バリューチェーンの構築に向けた検討を行っています。

- ※LCA(ライフサイクルアセスメント)ベース

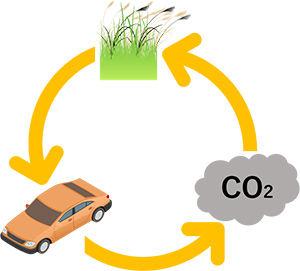

バイオ燃料

バイオエタノールや植物油は、用途に合ったプロセスで処理することにより、ガソリン、航空機燃料、軽油、船舶燃料など様々な種類のバイオ燃料油を製造することが可能です。当社グループは、食料と競合せず、CO2削減効果の高い非可食系資源を原料とした第2世代のバイオエタノール合成技術を開発しています。

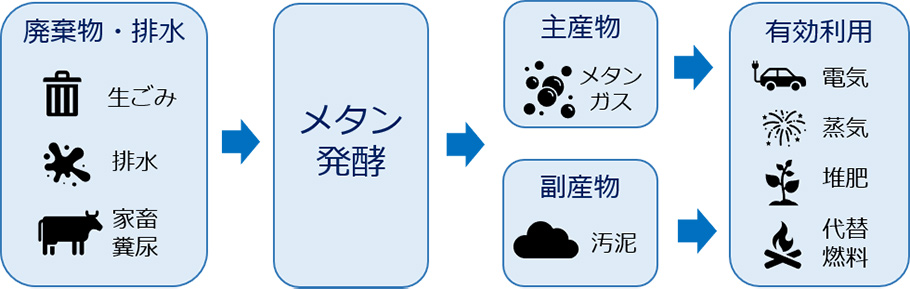

バイオガス

汚泥や生ごみ、家畜の排泄物を微生物によって分解して、メタンガスを回収し、熱・電気・燃料として活用します。当社グループの水ing株式会社は、長年の下水処理事業で培ったメタン発酵処理技術を有しており、バイオガスの最適な活用方法を提案します。

関連リリース

魚粉代替飼料(メタンtoプロテイン)

昨今、新興国を中心とした水産物需要の拡大に伴い、養殖飼料としての魚粉不足が課題となるなか、持続可能な魚粉代替飼料の開発が求められています。当社グループは、メタンを餌とするバクテリアを利用した単細胞タンパク質の大規模培養技術に着目し、持続可能な魚粉代替飼料のサプライチェーンの構築に向けて検討を行っています。

蓄電池

電気を蓄えることが可能な蓄電池は、太陽光などの再生可能エネルギーと併用することで、昼間に発電して蓄えた電気を夜に使うなど、全体として効率的な運用が可能となります。 当社グループは、EMS(エネルギーマネジメントシステム)やVPP(Virtual Power Plant)のリソースとして、最適な蓄電池を提供することで、再生可能エネルギーの出力安定化、需給調整、災害対策などに貢献します。

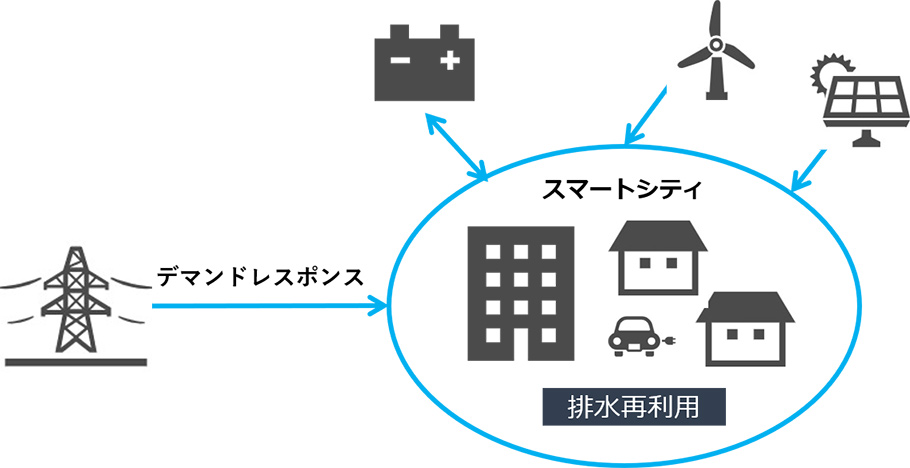

スマートシティ

当社グループが実現を目指すスマートシティは、再生可能エネルギーをはじめとするゼロカーボンエネルギーの域内での生産・供給や、供給量に応じて需要を調整することで省エネを実現するデマンドレスポンスの導入などを通じた、持続可能な街づくりです。また、災害時に電力供給を維持するための蓄電システムや、生活用水を確保するための排水再利用、井水システムなどの仕組みを整備することで、有事の場合も街としての機能を維持する仕組みを構築します。

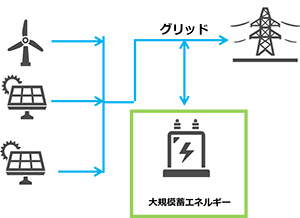

大規模蓄エネルギー

大規模蓄エネルギーは、再生可能エネルギー電源などを用いて発電された電力を貯蔵し、需要が急増する夕方以降に集中して供給するなどの大規模な調整を可能にするシステムです。当社グループは蓄電の性能を向上させることで、季節による電力需要の変動などにも対応する大規模ユニットの開発を目指します。

エネルギー回収(ソーラーストレージ)

太陽光発電から得られる直流(DC)電力は、交流(AC)に転換されたうえで系統に供給されますが、気象条件などによる出力の変動がもたらす周波数の不安定化を解決するため、出力抑制制御が必要です。結果的に、キャパシティと比較して発電量が抑制されてしまうという課題が存在します。当社グループが開発したソーラーストレージは、太陽光の発電力を維持しつつ、蓄電池を用いた電力の回収を可能とし、総発電量の向上に寄与します。

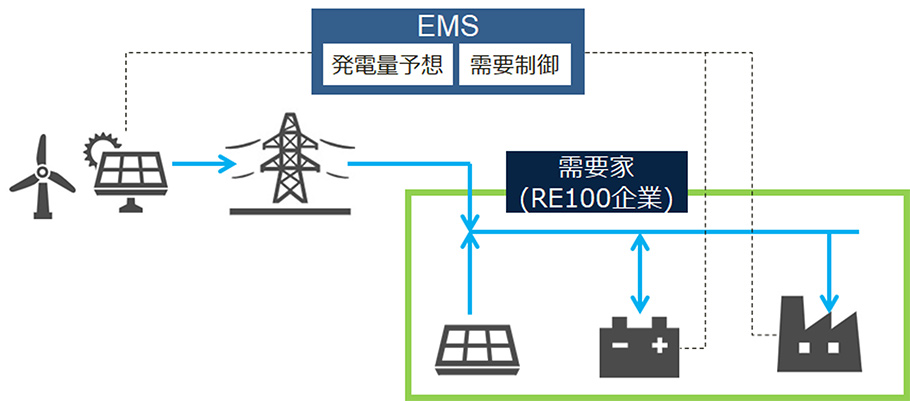

EMS

EMS(エネルギーマネジメントシステム)は、再生可能エネルギーの発電量の予想機能と、蓄電池の充放電制御機能を有しています。当社グループが提供するEMSは、予想される発電量と、電力需要の需給ギャップの調整を行うことで、効率的な電力の供給を可能にします。

植物工場

植物工場は、大規模なハウス栽培を通じて市場ニーズに沿った安全・安心な野菜を、気象条件などに左右されることなく安定的に供給することが可能です。当社グループはロシアにおいて、種苗の品種登録から直売所の運営まで、植物工場を核としたバリューチェーンを構築し、日本品質を売りにした野菜ブランド「ノヴィージェーニ(ロシア語で「新しい日」の意味)」を展開しています。

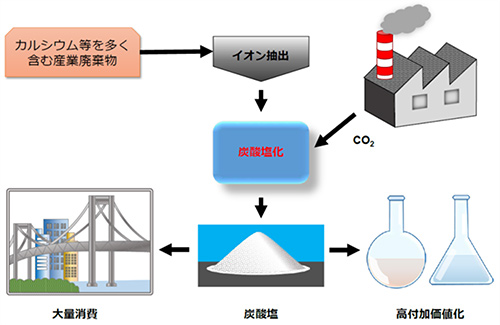

CO2鉱物化

当社グループは、廃コンクリートや廃かん水(海水淡水化プラントから排出される2倍程度の濃縮海水)などの廃棄物を原料として、原料中のCaイオンやMgイオンを抽出し、火力発電所などから排出されるCO2と反応させることにより、炭酸塩を生成させる技術の開発を行っています。廃棄物の有効活用と同時に炭酸塩としてCO2の固定化を行い、さらにこの炭酸塩も工業製品の原料や建材として有効活用することを目指しています。

関連リリース

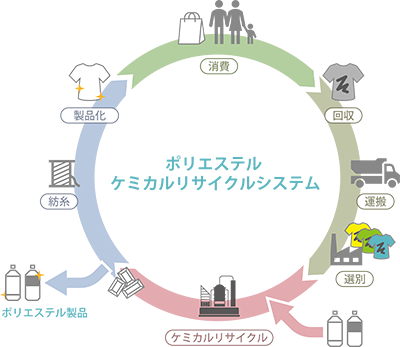

ポリエステルケミカルリサイクル

昨今、繊維産業においても衣料品の大量廃棄問題や製造工程におけるCO2排出量などの環境負荷がクローズアップされるなど、サステナビリティ課題の解決が急務となっています。当社グループは、廃棄されるポリエステル繊維製品からポリエステルをケミカルリサイクルする技術と商業運転実績を保有する企業、および繊維業界に幅広いネットワークを持つ企業と連携し、当該技術のライセンス展開を目指しております。

関連リリース

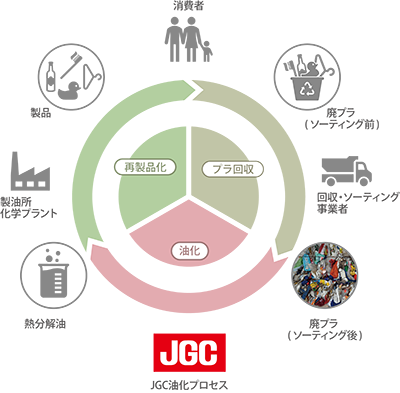

廃プラスチック油化ケミカルリサイクル

廃プラスチックのケミカルリサイクル技術において、とりわけ油化プロセス技術は、プラスチックへのリサイクル効率が高く、製油所・石油化学プラントの既存設備を最大限活用することで、初期設備投資を抑えることができる利点を有しています。

当社グループは10年間の運転実績を有する国内大型商用装置をベースに、廃プラスチックの油化ケミカルリサイクルに関する自社ライセンスの開発・提供を推進しています。

関連リリース

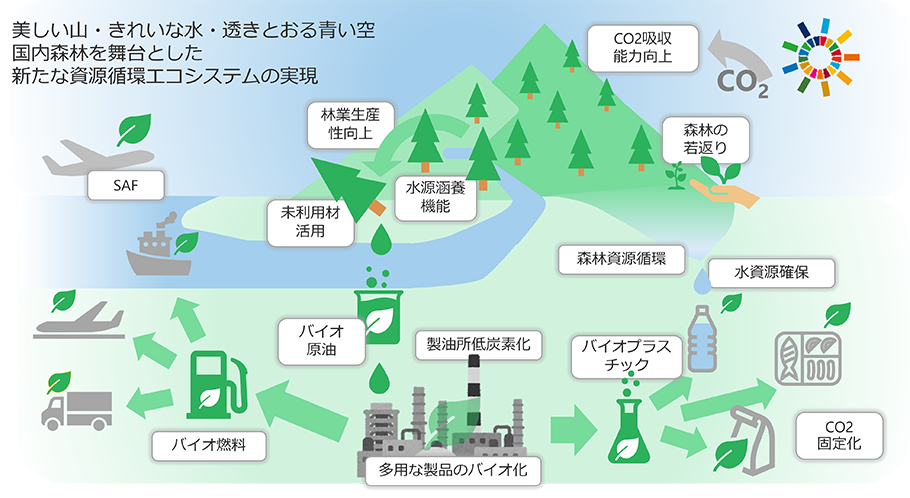

林農資源活用

日本では、未利用森林資源を活用することにより、森林の再生や災害リスクの低減、海外の資源に頼らない地産地消型経済の確立など、循環型社会の構築が期待されています。また、各業界でCO2排出量削減に向けた具体的な取り組みが求められる中、化石燃料の代替原料として、バイオマス由来の燃料やケミカルなどを製造するグリーンリファイナリーに対するニーズが高まっています。

当社グループでは、未利用森林資源の収集から、木質バイオマスの分解油化によるバイオ原油の製造、バイオ原油を原料としたバイオマスプラスチック原料やバイオ燃料などバイオ製品の製造に至るまでの一連のサプライチェーンを構築する、森林資源を活用したグリーンリファイナリー事業を推進しています。

関連リリース

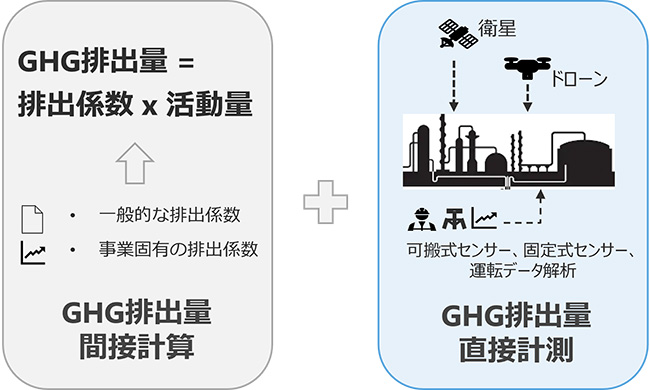

O&G設備からのGHG排出量定量化

温室効果ガス(GHG)排出量の削減に取り組むにあたり、まずは現状のGHG排出量を把握する必要があります。特に、天然ガスを扱う設備は排出量が多く、環境に与える影響が大きいことから、より実態を反映した手法が求められています。当社は、既存の国際的なGHG排出量算定手法の分析、国際的な算定手法と調和したGHG 排出量算定手法の検討・策定などに加えて、衛星、ドローン、赤外線カメラなどを活用したメタン漏洩計測技術の調査および評価に取組み、GHG排出量算定サービス「HiGHGuard®」を提供しています。