知財・無形資産の活用事例

日揮グループが蓄積してきた「EPCプロジェクト遂行ノウハウ」を標準化し、EPCプロジェクトの遂行品質の向上を推進

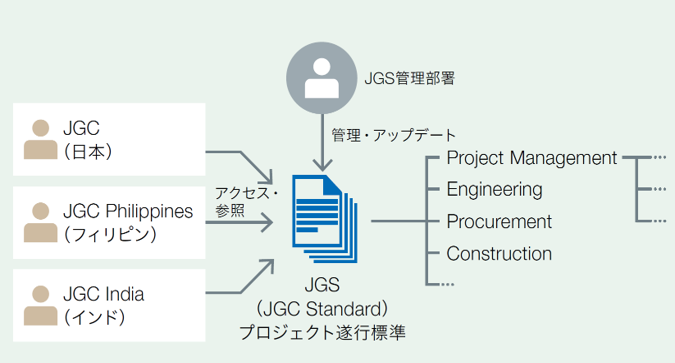

日揮グループは、長年にわたり多数のEPCプロジェクトを経験するなかで、プロジェクト遂行にかかわる様々な知見・ノウハウを蓄積してきました。近年、プロジェクトはより大規模化・複雑化する傾向にあります。「EPC事業のさらなる深化」を実現するにあたって、プロジェクトの高度な遂行能力と遂行品質のさらなる向上が求められています。この実現に向けて、当社グループでは、これまで蓄積してきたプロジェクト遂行にかかわる様々な知見・ノウハウを競争力の源泉として捉え、組織知・形式知として抽出しています。抽出された知見・ノウハウは「JGS(JGC Standard)」として標準化、体系化され、海外子会社を含めたグループ各社がプロジェクトを遂行するにあたって活用しています。

JGSは、1,000件以上にわたる標準図書で構成され、分野別、深度別にカテゴライズされています。JGSを管理する専門部署が、新規項目の追加や既存項目の見直しを定期的に実施し、新たなプロジェクトで得た知見・ノウハウを盛り込んだ最新の状態となるように整備しています。JGSを活用したプロジェクト遂行の標準化は、当社グループがグローバルにEPC事業を展開するにあたっての基盤として重要な役割を果たしています。

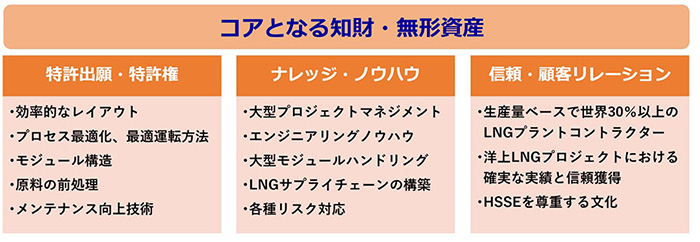

LNG生産設備の総合エンジニアリングの提供

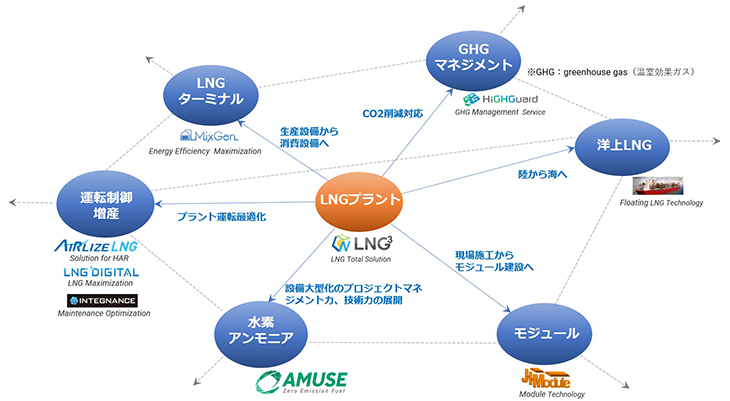

液化天然ガス(LNG)生産プラントの建設におけるリーディングカンパニーである日揮グループは、約半世紀にわたる経験と専門性を活かして世界の全生産量 30%以上を占めるLNG生産プラントの建設プロジェクトに携わってきました。また、顧客の「LNG事業」のEPCサポート、新設計画、安定したプラント運転、さらに効果的な投資によるLNG増産および省エネルギーによる温暖化ガス削減など、ライフサイクルの各フェーズにおいて、当社グループが有する様々なLNG関連技術の中から、LNGプラントの価値を最大限に高めるソリューションを提供しています。様々なソリューションの提供により培われたナレッジ・ノウハウおよび知的財産権を駆使して、洋上設備、モジュール建設工法、プラントの運転制御、バリューチェーン全体の低・脱炭素化など、様々な事業・技術にも展開しています。

医薬品関連設備におけるイノベーション

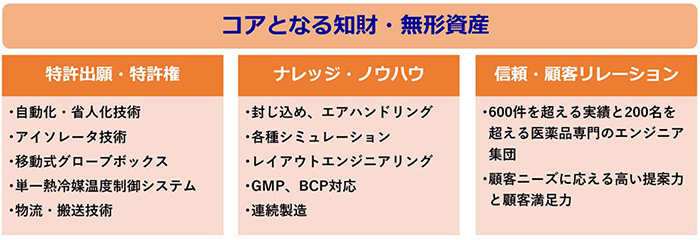

日揮グループではヘルスケア・ライフサイエンスを主要事業の一つに掲げ、世界的な人口増加、高齢化社会、医療水準の高度化への対応を進めています。1980年代以降に参入した医薬品製造設備・施設の建設における豊富な実績と厳しい設備要求に応えるプロジェクト提案力や様々な技術を組み合わせた柔軟な発想を強みとしています。

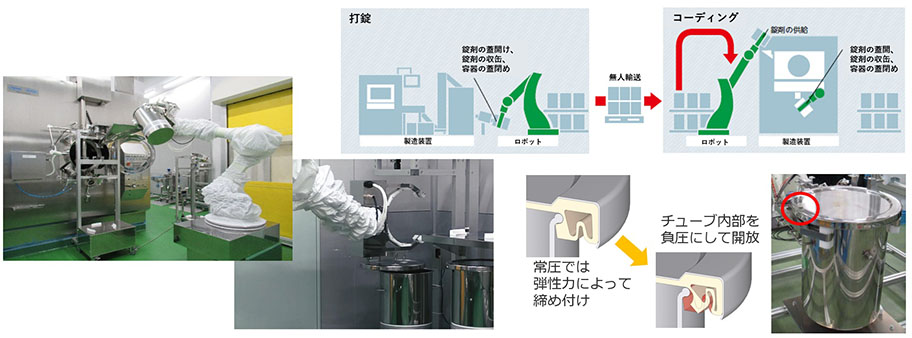

近年、多品種生産設備における作業員の安全性確保や経費削減などへの顧客ニーズが高まっています。こうした顧客の課題をいち早く把握し、固形製剤工場の建設に長年携わってきた当社グループは、簡易な容器蓋開閉機構「BLAT®」※を発明し、容器の気密性担保および容器の開閉に係る工程の自動化を図りました。その結果、容器の小型化と作業員の削減を同時に実現しています。1台のロボットで開閉操作を含めすべての小型缶ハンドリングが可能となり、コスト削減およびメンテナンス省力化のメリットも備えています。加えて、製剤への異物混入リスクを低減することができ、上部からの原料供給がなくなることから従業員の階段昇降がなく、製品および作業員の双方にとって非常に安全性の高い工場を提供することが可能となりました。

医薬品に限らず、食品、化粧品をはじめ、化学製品などにも適用分野が広がっています。

- ※「BLAT®」:六菱ゴム株式会社との共同開発(令和4年度 近畿地方発明表彰 発明奨励賞受賞)

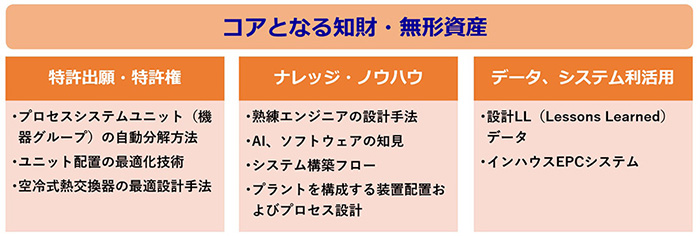

「Auto Plot PATHFINDER®(プロットプラン自動設計システム)」DXによる設計変革

プラント全体の配置図であるプロットプランの設計は、複雑な制約条件のもとで様々な要求を最適化するという高度な技術を要し、経験豊富なシニア技術者の感覚に頼る部分が大きい領域でした。

プロットプランの自動設計システムである「Auto Plot PATHFINDER®」は、(1)グラフクラスタリング※の活用によるプロセスフローのユニット分割、(2)シニア技術者の暗黙知の形式知化・コード化によるユニット内機器配置の自動化、(3)遺伝的アルゴリズムの活用によるユニット単位の自動最適配置、これら3つの技術によりプロットプラン設計の自動化・最適化を実現しています。

当社グループでは、「Auto Plot PATHFINDER®」を、FSやFEED役務でのプロットプランの設計業務で積極的に活用しています。設計自動化技術を知的財産権で保護することにより、プロットプランの設計効率化と新しい提案型設計(Generative Design)を当社グループの競争優位性の基盤として確保し、多種多様なプラント建設において一層のビジネス機会創出・拡大を図っていきます。

- ※複雑な接続関係をグラフ構造化した大規模データを対象としてデータ属性に基づいてクラスタリングして分析する技術

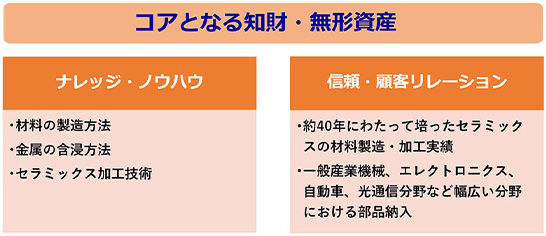

金属セラミックス複合材「MMC」の用途拡大

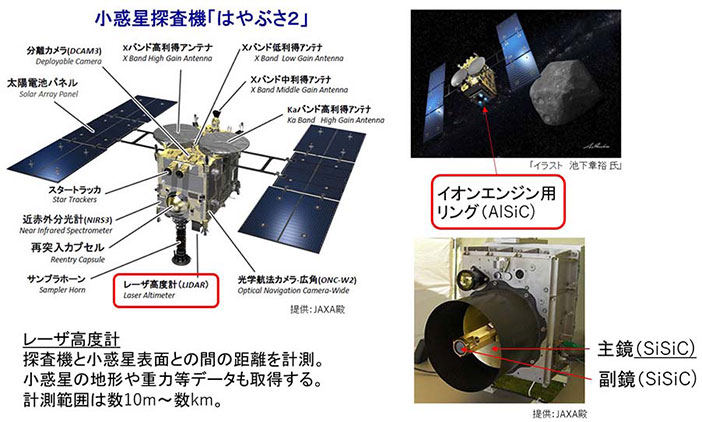

当社グループの日本ファインセラミックス株式会社が開発したMMC(Metal Matrix Composites)は、金属とセラミックスの複合材料であり、軽量高剛性で放熱性に優れ、かつ熱収縮が少ないことから、半導体、液晶の製造装置用ステージ部品や検査装置用ガイド部品など、幅広い用途に採用されています。精緻なデザインを可能とする高機能な特性が評価され、小惑星探査機「はやぶさ2」の部品に採用されました。

MMC以外にもエンジニアリングセラミックスやエレクトロニクセラミックスなどの各種セラミックス製品の特性を活かした用途開発にも力を入れています。

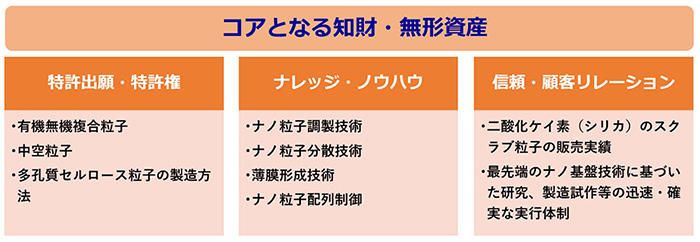

マイクロプラスチックビーズの海洋流出量削減に貢献する代替材料の開発

近年、マイクロプラスチックと呼ばれる微細なプラスチックが海洋や湖沼に長期間蓄積され、生態系を含めた環境への悪影響が懸念されています。マイクロプラスチックの一つに化粧用品の微粒な感触改良剤(マイクロプラスチックビーズ:MPB)があり、化粧品材料として使用されていますが、近年、多くの国や地域でその使用規制が検討され、代替材料の適用が望まれています。このようなニーズが高まる中、当社グループの日揮触媒化成株式会社は、世界中のコスメユーザーが目指す「Clean Beauty」に賛同し、さらにかけがいのない地球の環境を守るために、同社が持つナノ材料制御技術を活かしてマイクロプラスチック代替となるミネラル&ボタニカル素材のシリカビーズ製品「CHIFFONSIL」、米由来のデンプン粒子「OSSfEC」を開発しました。顧客となる化粧品メーカーに提案し、採用されています。